Planungsgrundlage: DIN-Normen für Feuerwehrhäuser neu erschienen

11.06.2025

Für die Planung von Feuerwehrhäusern, Feuerwehrübungstürmen und Werkstätten gibt es eine eigene DIN-Normen Reihe. Diese wurde im Jahr 2024 vollständig überarbeitet, aktualisiert und veröffentlicht. Die Norm bildet für Architektinnen und Architekten, Planende, Feuerwehren und Verwaltungen die Grundlage, Feuerwehrbauten funktionsgerecht zu erstellen und zu gestalten. In diesem Artikel stellen wir die DIN 14092 und die wichtigsten Neuerungen vor.

Für die Planung von Feuerwehrhäusern, Feuerwehrübungstürmen und Werkstätten gibt es eine eigene DIN-Normen Reihe. Diese wurde im Jahr 2024 vollständig überarbeitet, aktualisiert und veröffentlicht. Die Norm bildet für Architektinnen und Architekten, Planende, Feuerwehren und Verwaltungen die Grundlage, Feuerwehrbauten funktionsgerecht zu erstellen und zu gestalten. In diesem Artikel stellen wir die DIN 14092 und die wichtigsten Neuerungen vor.

Die Technik im Feuerwehrbereich ist einem ständigen Wandel unterlegen. Auch die Anforderungen an Feuerwehrhäuser sind in den Jahrzehnten immer komplexer und vielfältiger geworden. Dies liegt im Wesentlichen an den zunehmenden und vielfältigeren Aufgaben der Feuerwehren und der dementsprechend zunehmenden technischen Ausstattung. Allein die Stellplatzgrößen für die Feuerwehrfahrzeuge mussten immer wieder angepasst werden. Man bedenke dabei, wie sich das Normungswesen im Bereich der Fahrzeuge immer weiterentwickelt hat. Hinzu kommen Anforderungen an Dinge wie z.B. Hygiene und Vermeidung von Kontaminationsverschleppung.

Warum Feuerwehrhäuser nach

einer DIN-Norm bauen?

Feuerwehrhäuser sind keine

Gebäude „von der Stange“. Als

Sonderbauten müssen sie an die

Besonderheiten des Dienstbetriebes der Feuerwehr angepasst

werden. Und vor allem müssen die

Anforderungen an den Arbeits- und

Gesundheitsschutz beim Feuerwehrdienst Beachtung finden, um

ein sicheres Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen zu ermöglichen.

Bei der Planung von Feuerwehrhäusern ist maßgeblich die DGUV Vorschrift 49 (UVV „Feuerwehren“) zu beachten. Sie formuliert spezielle einzuhaltende Schutzziele. Die allgemeinen Anforderungen für Arbeitsstätten ergeben sich aus der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie deren Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR). Für die bedarfsgerechte Planung von Feuerwehrbauten wurde mit der Normenreihe DIN 14092 eine einheitliche Grundlage geschaffen.

Im § 12 „Bauliche Anlagen“ der UVV „Feuerwehren“ wird als Schutzziel genannt, dass die Unternehmerin (bei den öffentlichen Feuerwehren die Stadt bzw. Gemeinde) dafür verantwortlich ist, dass bauliche Anlagen so eingerichtet und betrieben werden, dass insbesondere unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden werden, sowie Feuerwehreinrichtungen und persönliche Schutzausrüstung sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können. In der zur UVV gehörigen Regel 105-049 wird auf die DIN 14092 verwiesen.

Notwendig wurde die Überarbeitung der Norm aufgrund sich ändernder technischer Anforderungen sowie Rechtsgrundlagen, auf welchen die Norm aufbaut. Ebenso mussten redaktionelle Änderungen vorgenommen werden. Die letzte größere Normanpassung davor hatte im Jahr 2012 stattgefunden. Auf einige wichtige Änderungen in der DIN 14092 wollen wir nachfolgend näher eingehen.

Die Norm besteht aus den Teilen 1: Planungsgrundlagen, 3: Feuerwehrturm und 7: Werkstätten. Der Titel des Teil 3 wurde von „Feuerwehrturm“ in „Feuerwehrübungsturm“ geändert, was den Schwerpunkt des Normteils verdeutlicht. Mit der Veröffentlichung der Neufassung im Juni 2024 wurden die Normteile aus April 2012 zurückgezogen.

Anforderungen an das Grundstück

und die technischen Anlagen

Nach Definition in der DIN 14092

Teil 1 „Feuerwehrhäuser; Planungsgrundlagen“ sind „Feuerwehrhäuser bauliche Anlagen

zur Unterbringung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungen.

Darüber hinaus sind Räumlichkeiten für das Personal sowie

sanitäre Anlagen und Schulungsräume vorzusehen.“

Feuerwehrhäuser werden als Bestandteil der kritischen Infrastrukturen geführt, woraus sich Anforderungen an den inneren und äußeren Schutz ergeben können. Die Norm fordert daher, dass die Beibehaltung der Funktionsfähigkeit auch bei extremen Umweltbedingungen wie Hochwasser, Sturm, Erdbeben, extremen Schnee- und Regenfällen gegeben sein muss.

Um auch bei Stromausfällen weiter funktionsfähig zu bleiben, muss mindestens eine Einspeisemöglichkeit für einen mobilen Stromerzeuger nach DIN/ TS 14684 und dessen ständige Verfügbarkeit gegeben sein.

Der Standort muss zudem unter Berücksichtigung aller taktischer Erwägungen (z.B. Hilfsfrist, Verkehrsanbindung) ausgewählt werden. Bei der Errichtung von Feuerwehrhäusern in der Nähe von Gebäuden mit größeren Menschenansammlungen (Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, Verwaltungsstätten usw.) muss auf die Vermeidung der Gefährdung von Personen im Bereich der Aus- und Zufahrten durch entsprechende Platzierung, Verkehrswegeführung und ggf. Abtrennung geachtet werden. Zaun- und Toranlagen als Abgrenzung zu öffentlichen Verkehrsbereichen und der Einsatz eines Videoüberwachungssystems zum Schutz vor Sabotage werden ebenfalls in der Norm genannt.

Darüber hinaus muss das vorgesehene Grundstück nach Lage, Form, Größe, Höhenlage und Beschaffenheit für die Bebauung geeignet sein. Das Grundstück muss ausreichend groß sein, damit alle erforderlichen funktionalen Außenanlagen, wie z.B. Alarmparkplätze, Stauraum vor den Toren usw. angeordnet werden können.

Feuerwehrhäuser werden zudem weiterhin in Feuerwehrhäuser für ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte, die im Alarmfall das Gebäude anfahren und in teilweise oder ständig besetzte Feuerwachen unterschieden, was z.B. unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich erforderlicher Räume und der Notwendigkeit von Alarmparkplätzen mit sich bringt.

Eine bedeutende Änderung zur

Vorgängerversion der Norm gibt

es im Bereich der Anzahl der

Parkplätze am Feuerwehrhaus.

Diese wurde in der Mindestanzahl von 12 auf 9 Stellplätze reduziert. Beibehalten wurde allerdings die Anforderung, dass bei

mehr als einem im Feuerwehrhaus eingestellten Gruppenfahrzeug weiterhin so viele Stellplätze wie Sitzplätze auf den Fahrzeugen vorhanden sein müssen.

Aufgrund der immer größer werdenden Fahrzeuge hat sich die

Stellplatzgröße für Privat-PKW,

bei gleichbleibender Länge von

5,5 m, in der Breite von 2,5 m auf

2,75 m verändert.

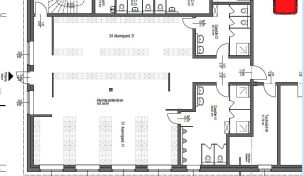

Stellplätze in der Fahrzeughalle

Die Stellplatzgrößen 1 bis 3 für die

unterzubringenden Feuerwehrfahrzeuge haben sich nicht geändert, allerdings wurde die mögliche Größe der Fahrzeuge angepasst. So können nun auf Stellplätzen der Größen 2 und 3 Fahrzeuge bis zu 11 m Länge abgestellt

werden. Bei maximaler Fahrzeuglänge verbleibt weiterhin ein Sicherheitsabstand von 0,5 m vor

und 1 m Verkehrsweg inkl. des

Sicherheitsabstandes von 0,5 m

hinter dem Fahrzeug.

Für die Stellplatzgröße 4 wird in der Norm jetzt auch explizit darauf hingewiesen, dass es sich hier um einen Stellplatz für Sonderfahrzeuge handelt. Abgestimmt auf die Fahrzeugmaße sind Sicherheitsabstände bei geöffneten Fahrzeugtüren oder -klappen und Verkehrswege einzuplanen und Tormaße auf die einzustellenden Fahrzeuge zzgl. erforderlicher Sicherheitsabstände abzustimmen (Fahrzeugbreite zzgl. mind. 0,5 m an beiden Seiten sowie Fahrzeughöhe mit Dachaufbauten zzgl. mind. 0,2 m).

Bei der Wahl der Stellplatzgrößen sollte bedacht werden, dass eine auf kleinere Fahrzeuge angepasste Stellplatzgröße die Möglichkeiten bei Neu- oder Ersatzbeschaffungen deutlich einschränken kann. Hygiene und Vermeidung von Kontaminationsverschleppung Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Norm ist die Hygiene. Um dieser Anforderung gerecht werden zu können, bedarf es einer entsprechenden Anordnung der Sanitärräume. Diese sollen möglichst direkt an der Fahrzeughalle liegen. Dies bedeutet, dass der Zutritt der Einsatzkräfte in einen Bereich zur Ablage und Zwischenlagerung kontaminierter Einsatzkleidung (Schwarzbereich) möglichst von außen oder direkt angrenzend von der Fahrzeughalle erfolgen soll. Daran schließen sich dann Wasch-/Duschmöglichkeiten sowie die Umkleiden (Weißbereiche) an. Auch an eine möglicherweise notwendige Zwischenlagerung kontaminierter Geräte und Ausrüstungen muss gedacht werden, so dass ein sogenannter Schwarzlagerraum notwendig werden kann.

Wichtige Hinweise zu dieser Thematik findet man auch in der Schrift DGUV Information 205-035 „Hygiene und Kontaminationsvermeidung bei der Feuerwehr“.

Umkleide- und Sanitärräume

Für Umkleideräume und Sanitärräume legt die Norm fest, dass

diese nach Geschlechtern zu trennen sind. Je Einsatzkraft und Jugendfeuerwehrmitglied sollen

mindestens 1,5 m² Fläche, inkl. der

notwendigen Fläche für einen

zweiteiligen Spind, zur Verfügung

stehen. Aufgrund der vermehrt

verwendeten Doppelspinde wurde die für eine Einsatzkraft zur Verfügung stehende Fläche von 1,2

m² auf 1,5 m² erhöht. In der Praxis

hat es sich bewährt, nur einen

großen Umkleideraum zu errichten, der dann durch Leichtbauwände oder die Spindaufstellung

so eingerichtet werden kann,

dass die Geschlechtertrennung

gegeben ist. Durch die Errichtung

nur eines Umkleideraumes verringert man die zu installierende

Lüftungstechnik. Ohne aufwändige Baumaßnahmen kann

zudem flexibel auf eine sich

ändernde geschlechterspezifische Zusammensetzung der

Einsatzkräfte reagiert werden.

Eine Mindestanzahl für WCs, Urinale, Duschen und Waschplätze

ist in der Norm nicht mehr vorgegeben. Die notwendige Anzahl

soll unter Berücksichtigung der

betrieblichen Situation bestimmt

werden. Es wird auf die Technische Regel für Arbeitsstätten

„Sanitärräume“ (ASR A4.1) verwiesen. Die Kommunen sind hier

gefordert, mit den Feuerwehren

zusammen die entsprechende

Anzahl festzulegen, um erforderliche Hygienemaßnahmen, insbesondere nach Einsätzen, gewährleisten zu können. Im Falle einer

Kontamination entspricht das

Duschen zu Hause keinesfalls den

Hygieneanforderungen!

Barrierefreiheit mitdenken

Das Thema Barrierefreiheit wird

nicht erst seit den Neuerungen der

DIN 14092 für die Beschaffenheit

von Feuerwehrhäusern thematisiert. Die UN-Konvention über die

Rechte von Menschen mit Behinderung (UN BRK) ist seit 2009 geltendes Recht in Deutschland.

Demnach soll für alle Menschen

ein gleichberechtigter Zugang zu

ihrer Umwelt geschaffen werden.

Dazu zählt auch die Ausübung

eines Ehrenamtes in einer freiwilligen Feuerwehr. Im Sinne der

Inklusion gibt es auch in der Feuerwehr verschiedene Tätigkeitsfelder für Personen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen.

Belange der Barrierefreiheit kommen ebenso zum Tragen, wenn Feuerwehrhäuser, wie vielerorts bereits Realität, weitere Funktionen im gesellschaftlichen Leben einer Gemeinde haben. Man denke nur an Nutzungen als Wahllokal, öffentliche Versammlungsstätte oder Sammelort für Teile der Bevölkerung im Katastrophenfall.

DIN 14092 Teil 3 „Feuerwehrübungsturm“

Aus der Änderung des Titels von

„Feuerwehrturm“ in „Feuerwehrübungsturm“ wird deutlich, dass

der Schwerpunkt der Anforderungen auf der Durchführung der Aus- und Fortbildung am Turm liegt.

Ein Feuerwehrübungsturm nach dieser Norm muss mindestens das Anleitern mit tragbaren Leitern und Hubrettungsfahrzeugen sowie das Üben von Innen- und Außenangriff und des Sicherns in absturzgefährdeten Bereichen und der Selbstrettung ermöglichen. Es werden Anforderungen u.a. an Böden, Decken, Auflage- und Anleiterflächen, Lüftung, Beleuchtung, Brüstungshöhen, Fensteröffnungen und Anschlagpunkte beschrieben. Ein Feuerwehrübungsturm kann ergänzt werden z.B. durch Zusatzausstattungen für die Aus- und Fortbildung in der speziellen Rettung aus Höhen und Tiefen, als Kletterwand oder als Trockenturm für Schläuche. Auch hierfür finden sich Anforderungen in der Norm, auf die hier nicht weiter eingegangen wird, da diese stark von der individuellen Nutzung abhängen.

DIN 14092 Teil 7 „Werkstätten“

Bei Werkstätten handelt es sich

um eine „Anlage, in der von

besonders ausgebildeten Personen alle Maßnahmen zur Reinigung, Prüfung

und Instandhaltung insbesondere von Atemschutzgeräten,

Chemiekalienschutzanzügen (CSA), Schutzkleidung (persönliche

Schutzausrüstung [PSA]) und Feuerwehrschläuchen sowie von elektrisch

betriebenen Geräten durchgeführt

werden können.“. Hierzu zählen

z.B. Werkstätten zur Pflege und

Wartung der PSA, allgemeine,

mechanische und Schlauchpflegewerkstätten.

Bei den allgemeinen Anforderungen an Werkstätten wird gleich zu

Beginn darauf verwiesen, dass alle

dort tätigen Personen vor unbeabsichtigtem Kontakt mit kontaminierten

Gegenständen (insbesondere kontaminierte Einsatzkleidung, Einsatzmittel,

Schläuche

und Atemschutzgeräte), gesundheitsschädigenden Reinigungs- und

Desinfektionsmitteln sowie

schädlichen Dämpfen geschützt

werden müssen. Ist der Schutz

vor Kontakt nicht zu 100 Prozent

umsetzbar, muss die Exposition

auf ein ungefährliches Maß

gemindert werden.

Hinsichtlich der Größe von Werkstätten und Nebenräumen sind in

dem Normteil Mindestgrößen für

die Fläche angegeben. Welche

Werkstätten und Nebenräume mit

welchen Größen und Ausstattungen (z.B. Lüftungs- oder

Absauganlagen) nötig sind, ist

davon abhängig, welche Tätigkeiten in welchem Umfang vorgesehenen sind.

Dies sollte rechtzeitig zum Beginn von Bauplanungen feststehen.

Fazit: Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Änderungen der Norm vor allem auf veränderten technischen Voraussetzungen und Bedingungen beruhen. So müssen die Flächenbedarfe durch größer werdende Fahrzeuge oder aufgrund umwelttechnischer Vorgaben z.B. bei Heizungs- und Lüftungsanlagen angepasst werden. Es wurden aber auch Erleichterungen wie z.B. die Reduzierung der mindestens notwendigen PKW-Stellplätze von 12 auf 9 umgesetzt, so dass die Norm die alltägliche Realität der Feuerwehren besser abdeckt. Manch einer fragt sich nun vielleicht: Muss jetzt bei bestehenden Feuerwehrhäusern alles geändert und an die neue Normung angepasst werden? Nein, aber wenn Änderungen baulicher Art an den Feuerwehrhäusern stattfinden, gilt die Norm dann bei Um- und Anbauten ebenso wie für Neubauten.

Was ist eine DIN-Norm?

Eine DIN-Norm ist ein Dokument, das spezifische Anforderungen

an Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren festlegt. Sie schafft

Klarheit über deren Eigenschaften, erleichtert den freien Warenverkehr und fördert den Export. Darüber hinaus unterstützt sie die

Rationalisierung und Qualitätssicherung in Wirtschaft, Technik,

Wissenschaft und Verwaltung. DIN-Normen dienen der Sicherheit

von Menschen und Sachen sowie der Qualitätsverbesserung in

allen Lebensbereichen.

Zum Vertiefen: Arbeitshilfen und Verweise

- Bezug von DIN-Normen: www.dinmedia.de

- Feuerwehrhaus-Onlineplanung: Planungshilfe der Feuerwehr-Unfallkassen für erste Entwürfe: www.feuerwehrhaus-planer.de

- DGUV Informationsschrift 205-008 „Sicherheit im Feuerwehrhaus“

- Präventionsschrift „Der Sicherheitsbrief“, Ausgabe Nr. 56, Herbst 2024

- Portal „Sichere Feuerwehr“ der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen; Modul Feuerwehrhaus: www.sichere-feuerwehr.de/menu/feuerwehr/feuerwehrhaus

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord)

Kontakt und Ansprechpersonen

Email: infobreak@hfuk-nord.de

Zentrale Postadresse: Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Bertha-von-Suttner-Straße 5

19061 Schwerin

Institutionskennzeichen: 121 390 059