Einsatzkräfte mit Handicap: Jeder kann helfen - Inklusion im Feuerwehrdienst

12.09.2024

Zentrale Idee der Inklusion ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in allen Lebensbereichen selbstbestimmt leben und zusammenleben. Jeder wird von der Gesellschaft so akzeptiert, wie er ist. Dies bedeutet auch, dass es allen Menschen, die in der freiwilligen Feuerwehr helfen wollen, nach ihren jeweiligen Kräften und Fähigkeiten und den örtlichen Gegebenheiten der Feuerwehr grundsätzlich ermöglicht werden sollte. Wir zeigen in diesem Artikel auf, wie die Ansätze der Inklusion in der Feuerwehr umgesetzt werden und gelingen können.

Zentrale Idee der Inklusion ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in allen Lebensbereichen selbstbestimmt leben und zusammenleben. Ob beim Einkaufen, am Arbeitsplatz, in der Schule, auf Veranstaltungen, in der Freizeitgestaltung oder im Kreis der Familie: Jeder wird von der Gesellschaft so akzeptiert, wie er ist. Dies bedeutet auch, dass es allen Menschen, die in der freiwilligen Feuerwehr helfen wollen, nach ihren jeweiligen Kräften und Fähigkeiten und den örtlichen Gegebenheiten der Feuerwehr grundsätzlich ermöglicht werden sollte. Wir zeigen in diesem Artikel auf, wie die Ansätze der Inklusion in der Feuerwehr umgesetzt werden und gelingen können.

Feuerwehr im Wandel

Der demographische Wandel, ein verändertes Freizeitverhalten der Menschen, veränderte berufliche Situationen, weite Arbeitswege oder die zunehmende technische Spezialisierung. Diese und weitere Gründe führen dazu, dass die Feuerwehren sich personell breiter aufstellen müssen. Immer mehr in den Blick geraten hierbei auch Personen, die man vor Jahren noch kategorisch ausgeschlossen hätte, weil sie wegen eines Handicaps nicht in allen Bereichen des Feuerwehrdienstes hätten eingesetzt werden können.

Diese einschränkende Haltung gehört in der Regel der Vergangenheit an. Darüber hinaus führen eine zunehmende Akzeptanz und technologische Entwicklung dazu, dass Menschen mit Behinderungen mehr und mehr Zugang zu vielen Bereichen der Gesellschaft und zur Arbeitswelt erlangen. Im Gegenzug ist in der heutigen Zeit die alleskönnende Einheitsfeuerwehrkraft weder realistisch noch gefordert. Die Feuerwehren öffnen sich zunehmend Personengruppen, für die früher der Feuerwehrdienst voller Hürden war.

Die Bundesrepublik Deutschland ist der UN-Konvention zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung beigetreten. Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen zu garantieren (Inklusion). Der Deutsche Feuerwehrverband fördert die Inklusion und schreibt dazu in seinem Positionspapier: „Die deutschen Feuerwehren sehen sich in der Mitte der Gesellschaft. Wenn sie diese Gesellschaft widerspiegeln wollen, dann müssen sie sich allen gesellschaftlichen Schichten öffnen. Dazu zählen auch Menschen mit Behinderung.“

Behinderung: Einheitliche Definition schwierig

Nähert man sich dem Thema, muss zunächst einmal geklärt werden, was eine Behinderung ist. Schaut man im Internet nach einer Definition, so wird man keine eindeutige Aussage finden. Das hängt auch stark davon ab, was eine Gesellschaft als Behinderung ansieht. Allgemein könnte man es wohl so beschreiben, dass eine Behinderung eine starke körperliche oder geistige Beeinträchtigung ist. Jemand, der eine Brille trägt, hat eine Seheinschränkung und somit eine Sehbehinderung. Jemand mit Brille würde gesellschaftlich wahrscheinlich jedoch nicht als Mensch mit Behinderung definiert werden.

Eine allgemeingültige, rechtsverbindliche Definition gibt es nicht.

Um es für diesen Beitrag dennoch etwas zu konkretisieren, liegt der Fokus hier auf körperlichen, gesundheitlichen und geistigen Einschränkungen, die Fragen nach der Eignung einer Person für die Aufgaben im Feuerwehrdienst aufwerfen können. Dies können z.B. Personen im Rollstuhl, mit fehlenden Gliedmaßen, erheblichem Höroder Sehverlust oder Erkrankungen wie Epilepsie sein. Eine Auflistung kann dabei nicht endgültig oder allumfassend sein.

Möchten Feuerwehren Menschen mit Behinderung in den Dienst einbinden und somit Inklusion aktiv umsetzen, ist häufig anfangs unklar, wie und wo man Personen mit Behinderung einsetzen kann und wie es dann mit dem Versicherungsschutz durch die Feuerwehr-Unfallkasse aussieht. Auch Ängste spielen eine Rolle, z.B. bei der Erfüllung eines Einsatzauftrages in Schwierigkeiten zu geraten, mehr auf Personen achtgeben zu müssen und dafür eventuell zusätzliches Personal zu binden sowie die Befürchtung, Menschen mit Behinderung durch falsches Einsetzen weiter zu schädigen. Hinzu kommt die Angst, beim falschen Einsetzen von Menschen mit Handicap und daraus resultierenden Unfällen, haftungsrechtliche Probleme oder Probleme mit dem Unfallversicherungsschutz zu bekommen. Darauf möchten wir in diesem Beitrag ebenfalls eingehen und über die Bedingungen aufklären.

Gesetzliche Grundlagen der Eignung im

Feuerwehrdienst

Ziel muss für jede Einsatzkraft, egal ob mit oder ohne

Behinderung, immer sein, den Feuerwehrdienst ohne Schaden an der

Gesundheit durchführen zu können. Die DGUV Vorschrift 49 (Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“) geht gleich in mehreren

Paragraphen auf die Themen Eignung, Gefährdungsbeurteilung, personelle

Auswahl und sichere Durchführung des Dienstes ein.

§ 6 fordert von der Stadt bzw. Gemeinde als Unternehmerin, „dass Feuerwehrangehörige nur für Tätigkeiten eingesetzt werden dürfen, für die sie körperlich und geistig geeignet sowie fachlich befähigt sind. Bestehen Zweifel an der körperlichen und geistigen Eignung für die vorhergesehene Tätigkeit, so hat sich die Unternehmerin die Eignung ärztlich bestätigen zu lassen.“

§ 15 fordert, „dass im Feuerwehrdienst nur Maßnahmen getroffen werden dürfen, die ein sicheres Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen ermöglicht.“

Werden durch die Unternehmerin Aufgaben an Feuerwehrangehörige übertragen, so obliegt ihr eine besondere Auswahl-, Aufsichts-, Kontroll- und Organisationspflicht. Die DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ geht hier explizit noch einmal darauf ein: Bei der Übertragung von Aufgaben und Pflichten auf Versicherte (in besonderem Maße je nach Art der Tätigkeit) ist zu berücksichtigen, ob die Versicherten befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu berücksichtigenden Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten. Vor allem die Führungskräfte werden hier in die Pflicht genommen, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der ihnen unterstellten Feuerwehrangehörigen zu sorgen. Die fachliche Befähigung sowie geistige und körperliche Eignung sind dabei von zentraler Bedeutung.

Unterschiedliche Tätigkeiten,

unterschiedliche Eignungsvoraussetzungen

Die Eignung von Menschen mit

Behinderungen für den Feuerwehrdienst hängt von verschiedenen Faktoren

ab. Diese können die Art und der Schweregrad der Behinderung bzw. der

Einschränkung sein oder die spezifischen Anforderungen der jeweiligen

Feuerwehrtätigkeit. Dabei ist klar: Nicht alle Positionen oder Aufgaben

innerhalb der Feuerwehr erfordern körperliche Höchstleistungen. Es gibt

auch administrative und unterstützende Tätigkeiten, bei denen Menschen

mit unterschiedlichen Fähigkeiten einen wertvollen Beitrag leisten

können. Andersherum gibt es jedoch auch Aufgaben und Tätigkeiten, die

nicht von jeder Person ausgeführt werden können. Menschen mit

körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen können nicht pauschal

ausgeschlossen, dürfen jedoch auch nicht für alles eingesetzt werden. Entscheidend ist, dass die Person in der Lage ist, die Aufgaben sicher und effektiv auszuführen.

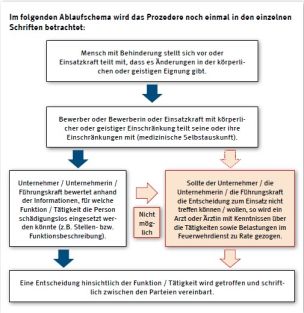

Wie also vorgehen?

Immer wieder bekommen die Feuerwehr- Unfallkassen Anfragen von Städten, Gemeinden oder Führungskräften aus den Wehren, weil Personen mit Handicap Interesse an der Feuerwehr äußern und Mitglied werden möchten. Ähnlich verhält es sich, wenn bereits aktive Einsatzkräfte altersbedingt, durch Krankheit oder Unfall nicht mehr in dem Umfang einsetzbar sind, wie bisher. Zu klärende Fragen sind dann:

- Kann die Person in die Einsatzabteilung aufgenommen werden bzw. für welche Aufgaben ist sie dort geeignet?

- Wie bzw. für welche Tätigkeit kann ich die Person sicher einsetzen, so dass der Dienst für sie und andere ohne Gefährdungen möglich ist?

- Wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus?

Allem voran steht die Gefährdungsbeurteilung, wie sie in § 4 der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ gefordert ist. Um eine Gefährdungsbeurteilung korrekt durchführen zu können, bedarf es einiger Informationen als Grundlage. Dazu zählt vor allem eine Beschreibung möglicher Tätigkeiten und Funktionen im Feuerwehrdienst, ähnlich einer Stellenbeschreibung. Nur wenn die Tätigkeiten und Funktionen bekannt sind, können die daraus resultierenden körperlichen, geistigen und fachlichen Anforderungen an die Tätigkeit oder Funktion herausgearbeitet werden.

Aus Sicht der Führungskräfte betrachtet heißt dies: Kenne ich die Tätigkeiten mit ihren Anforderungen und Belastungen und kenne ich die Möglichkeiten und Einschränkungen der Einsatzkräfte oder des bzw. der Bewerbenden, kann ich beurteilen, wie ich die Person, ihren körperlichen und geistigen Fähigkeiten entsprechend, einsetzen kann.

Voraussetzung dafür ist ein ehrlicher Umgang miteinander. Konkret bedeutet dies, dass die Personen, die in die Feuerwehr aufgenommen werden möchten, oder auch Einsatzkräfte, die schon aktiven Dienst verrichten, deren Gesundheitszustand sich jedoch verändert hat, offen und ehrlich ihre Einschränkungen ansprechen. Diese Eigenverantwortung wird auch in der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ in § 6 Absatz 2 gefordert: „Feuerwehrangehörige, die unter Einsatzbedingungen – insbesondere bei Gefahr für Leib und Leben Dritter – im Feuerwehrdienst eingesetzt werden, müssen ihnen bekannte, aktuelle und dauerhafte Einschränkungen ihrer gesundheitlichen Eignung der Unternehmerin bzw. der zuständigen Führungskraft unverzüglich und eigenverantwortlich melden.“ Nur so können Einschränkungen berücksichtigt und der Gesundheitsschutz gewahrt werden.

Ärztlicher Rat und die Entscheidungshilfe für Funktion und Eignung in der Feuerwehr

Die Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden sowie unter den Führungskräften der Feuerwehren verfügen im Regelfall nicht über einen medizinischen Sachverstand, um bei allen Krankheiten oder Behinderungen korrekt einschätzen zu können, wie die Person eingesetzt werden kann. Für solche Fälle fordert die DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“, dass sich die verantwortlichen Entscheidungsträger „im Zweifel ärztlichen Rat einholen und die Eignung für eine Tätigkeit oder Funktion durch eine Eignungsuntersuchung bestätigen lassen.“ Da es nicht für alle Tätigkeiten und Funktionen eine Rechtsgrundlage für eine Eignungsuntersuchung gibt, muss auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung eine individuelle Eignungsuntersuchung erfolgen.

Die Entscheidung, ob die Eignung einer Person für oder gegen eine Tätigkeit oder Funktion in der Feuerwehr spricht, hängt dann vom Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ab. Das setzt voraus, dass der Arzt oder die Ärztin ausreichend Kenntnisse über die Funktionen und Tätigkeiten im Feuerwehrdienst hat und dessen Belastungen kennt. Hierbei leistet die „Entscheidungshilfe der HFUK Nord für Funktion und Eignung im Feuerwehrdienst“ Unterstützung.

Die Entscheidungshilfe ist so aufgebaut, dass die üblichen Funktionen im Feuerwehrdienst beschrieben werden und in einer Übersichtsmatrix Anforderungen sowie Ausschlusskriterien gegenübergestellt sind. Ein Arzt bzw. eine Ärztin kann schnell durch einen Blick in die Übersichtsmatrix schauen, was untersucht werden soll und welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine Tätigkeit ausschließen könnten. Für die Feuerwehren stehen als Eingangsfrage an den Arzt oder die Ärztin zwei Varianten zur Verfügung:

Variante 1:

Eine Person wird mit der Fragestellung einer allgemeinen Einschätzung zum Arzt oder zur Ärztin geschickt. Der Arzt bzw. die Ärztin geht anhand der Matrix durch die einzelnen Funktionen und Tätigkeiten und schaut, welche Anforderungen von der Person erfüllt werden. Die Feuerwehr erhält im Anschluss eine Übersicht, für welche Tätigkeiten die Einsatzkraft körperlich und geistig geeignet ist.

Variante 2:

Die Feuerwehr entsendet eine Person mit der gezielten Fragestellung hinsichtlich bestimmter Funktionen zum Arzt bzw. zur Ärztin und lässt abklären, ob die Person für die angedachte Tätigkeit oder Funktion geeignet ist. So geschieht es aktuell bereits bei der Eignungsuntersuchung der Atemschutzgeräteträgerinnen und -träger.

Dokumentation und Dienstvereinbarung

Sind Untersuchung sowie Einschätzung erfolgt, ist es ratsam, dass schriftlich vereinbart wird, für welche Tätigkeiten ein Einsatz erfolgen kann bzw. für welche nicht. Auch hierzu bietet die Entscheidungshilfe für Funktion und Eignung auf den letzten Seiten ein Hilfsmittel in Form einer Muster-Dienstvereinbarung über Funktion und Verwendung in der Feuerwehr an.

Anpassung von PSA und Gebäuden

Nimmt eine Person mit körperlichen Beeinträchtigungen ihren Dienst in der Feuerwehr auf, so muss nicht nur der Wille zur Inklusion vorhanden sein, sondern es müssen auch sichere Bedingungen für einen sicheren Dienst gegeben sein. Das kann bedeuten, dass PSA / Schutzkleidung angepasst oder Gebäude umgebaut werden müssen (beispielsweise Eingänge mit Rampen versehen), um einen barrierefreien Dienst zu ermöglichen. Die Kosten hierfür muss die Kommune als Trägerin des Brandschutzes und somit zuständiger Unternehmer oder Unternehmerin tragen.

Versicherungsschutz

Auch wenn das sinnvolle

Einbinden von Menschen mit Behinderung in den Feuerwehrdienst Absprachen

und Änderungen alter Gewohnheiten bedeutet und man auch nicht alle

Menschen in jeder Funktion einsetzen kann, so können Personen mit

Behinderungen einen großen Mehrwert für eine Feuerwehr bringen. Wird der

beschriebene Weg gegangen und diese Personen entsprechend ihrer

Fähigkeiten eingesetzt und Gefährdungen damit minimiert bzw.

ausgeschlossen, steht auch dem Versicherungsschutz nichts im Wege

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord)

Kontakt und Ansprechpersonen

Email: infobreak@hfuk-nord.de

Zentrale Postadresse: Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Bertha-von-Suttner-Straße 5

19061 Schwerin

Institutionskennzeichen: 121 390 059